みなさんこんにちは!ZWCAD JAPAN セールス担当のKENTAです!

2週連続での1分で習得できる時短テクご紹介です!

実用性の高いコマンドはまだまだありますよ!

早速行きましょう~

■EDGESURF

EDGESURFは、面の位置を決めるコマンドです。

4辺の閉じたエンティティに平面メッシュを追加することが出来ます。

円弧、線、スプライン、2Dまたは3Dのポリラインに適用することが出来ます。

手順:

- [EDGESURF]と入力して、Enterキーを押します。

閉じたエンティティを形成する4つのエッジを1つずつ選択します。

メッシュ上で参照を使用すると、エンティティ上の点を簡単に見つけることができます。

ヒント

- EDGESURF使用する前に、システム変数「SURFTAB1」または「SURFTAB2」の値を変更するとメッシュの密度を調整することができます。それぞれ、M方向とN方向のユニット数のを制御します。上記の動画からお分かりの通り、両方を10に変更したら、100ユニットのメッシュを生成することが出来ました。

最小値は2、プリセット値は6、最大値は32,776です。

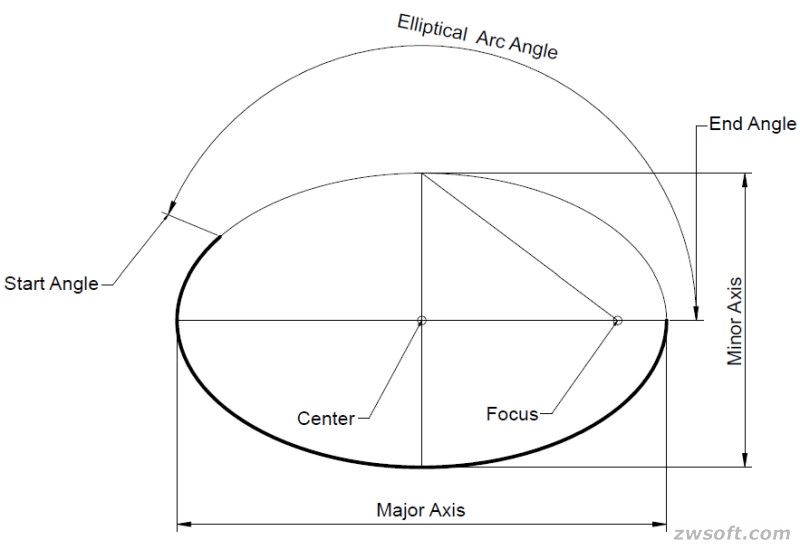

■ELLIPSE

ELLIPSEは楕円と楕円弧を描くコマンドです。

基本的にシンプルなコマンドですが、きちんと理解しないとほかの用語と混同する方が多いです。(かくいう私もそのうちの1人でした・・・)

手順:

- [EL]と入力して、Enterキーを押します。

- 1つの軸の最初の端を指定します。

- 軸の2番目の端を指定します。

- もう一方の軸の一方の端を決定します。

楕円弧を描くには、上記の手順1の後に「A」と入力し、手順2〜4を繰り返して楕円を描き、開始角度と終了角度を指定して円弧を切り取ります。

ヒント

上記のGIFのように「R」と入力し、手順3の後に回転角を指定することで、楕円の主軸を中心に回転させることができます。

■EXPLODE

EXPLODEは組み合わさったオブジェクトを最もシンプルに部品を分割することができます。これでコンポーネントを個別に編集できます!

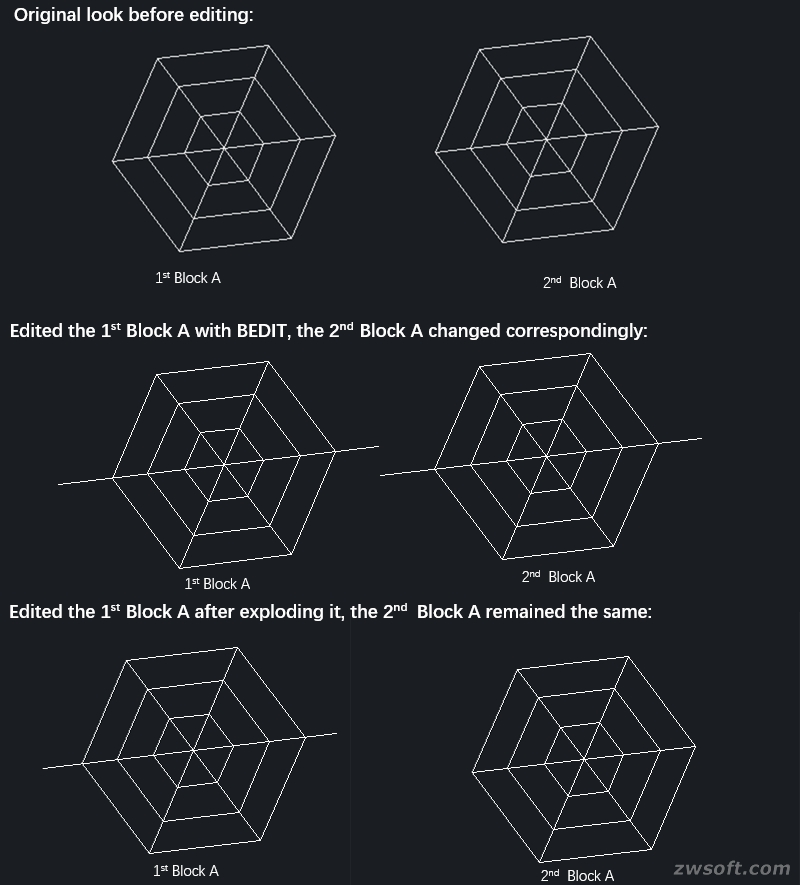

編集は前回紹介したBEDITを使うと簡単に出来ます。ブロックを編集する方法を説明しましたよね?

ただし、1点注意!

BEDITを使用すると、同じ図面内の同じ名前のすべてのブロックが変更されます。

他のブロックに影響を与えずに一部のブロックを編集したいだけの場合は、EXPLODEの方が便利ですよ!

手順:

- [X]と入力して、Enterキーを押します。

- 分解するオブジェクトを選択します。

ヒント

システム変数であるEXPLMODEは、NUSブロック(X、Y、およびZ方向に均一にスケーリングされないブロック)を展開を制御します。1に設定するとNUSブロックは展開できますが、0で設定したら展開できません。

■EXTEND

EXTENDは線分を結合することができます。グリッドを描画するときに特に便利です。

手順:

- [EX]を入力してEnterキーを押します。

- 境界として1つ以上のオブジェクトを選択し、Enterキーを押します。

- 拡張するオブジェクトを選択すると、手順2で指定した境界オブジェクトまで拡張されます。

EXTENDを使用すると、すべての線分をグリッドラベルを簡単に組み合わせることができます。

■EXTRUDE

このコマンドはEXTENDに少し似ています。

サーフェスもしくはラインのサーフェスから3Dのソリッドモデルを作成することが出来ます。壁を描くのに使うと、時間を大幅に節約できます。

このコマンドを呼び出す前に、視点(ビュー)を斜めに切り替えてください。

手順:

- [EXT]を入力してEnterキーを押します。

- 押し出すエンティティを選択します。

- コマンドラインのプロンプトに従って、押し出しの高さ/方向/パス/テーパー角度を指定します。

上の動画のように、線からサーフェス、サーフェスからソリッドを作成して、指定したパスに沿って押し出しを実行しました。

ヒント

- システム変数DELOBJは、元のオブジェクトを削除するかどうかをコントロールしています。1に設定すると元のオブジェクトは削除されますが、0で設定すると削除されずに保持されます。

- テーパー角度の値は、「-90」から「+90」までです。正数の場合、押し出された部分は先細りになり、負の場合、押し出された部分は元のエンティティよりも大きくなります。0の場合、エンティティは元のエンティティがある平面で垂直な方向に延長されます。

- ブロックと自己交差するポリラインは押し出すことができません。

以上となります!システム設定を使いこなすともう一人前感がありますよね・・・!

EXTENDやEXTRUDEは頻出コマンドですが、どのように実行されるかを知っていると

さらに設計がスムーズになりますよ!

次回もご期待ください!

■ZWCADの体験版はこちら

■ZW3Dminiの体験版はこちら

ーーーーーーーーーーーーーー

お問い合わせ先:

ZWCADセクション BLOG担当

info@zwcad.co.jp